Krieg war im Kaukasus in den letzten Jahrtausenden fast der Normalzustand, man sollte meinen, sie wüssten gut genug, was Krieg bedeutet. An der gebirgigen Grenze zwischen Europa und Asien, Christentum und Islam verschoben sich ununterbrochen die Grenzen, zogen plündernde Reiterhorden vorbei und trugen die angrenzenden großen Reiche, die Perser und Türken, Byzantiner, Araber und Russen ihre Schlachten aus. Vielleicht ist der Krieg aber auch allzu sehr zur Gewohnheit geworden? Kaukasier, so verschieden sie sind, haben die Gemeinsamkeit, dass sie gerne und mit patriotischem Pathos auf die Größe ihres Landes vor zig hunderten von Jahren verweisen und größenwahnsinnig meinen, auf Georgiens goldenes Mittelalter im 12. Jh. und noch früher die Glanzzeit Armeniens. Eigentlich gehöre die halbe Türkei, ein Stück Russland und ein Viertel der anderen beiden Kaukasusländer zu ihnen. Das geht so weit, dass ich sowohl von Armeniern als auch von einer Georgierin höre, Kappadokien sei Armenien bzw. Georgien. Dort lebten zwar viele Armenier, die vor den Arabern geflohen waren, aber unter byzantinischer Herrschaft… Auch Georgien hat es nie so weit geschafft, auch nicht unter Königin Tamar.

Aber so ein Krieg ist ja auch praktisch, um innenpolitische Probleme loszuwerden. Georgien müsse jetzt zusammen stehen, sagt der hitzköpfige Präsident Saakaschwili, der sich noch bei den Wahlen nach den Massendemonstrationen im Dezember anscheinend nur mit Wahlfälschung an der Macht halten konnte. Und siehe da, sie stehen zusammen, es gibt nur noch Patrioten. „Wir haben die bessere Strategie“, erzählt mir ein Jugendlicher mit wuscheligem Haarschopf am zweiten Kriegstag, „und die russischen Piloten sind doch alle betrunken.“ (die georgischen nicht?) Ein paar Tage später sehe ich immer mehr verweinte Gesichter, die Eroberung der abtrünnigen Provinz war doch nicht nur ein kurzer Wochenendspaziergang. Man vergleicht Putin mit Hitler, redet von David gegen Goliath und schiebt alle Schuld auf Russland, das provoziert habe. Provoziert haben jedoch beide Seiten seit Monaten, vermutlich wollten beide den Krieg.

Und die Nachbarn? Armenien hat gute Beziehungen zu Russland, den USA und dem Iran. Eine erstaunliche Mischung! Fällt hingegen nur das Wort „Türkei“, provoziert man schnell emotionale Ausbrüche. Es ist aber auch eine Schande, dass die Türkei den Genozid an den Armeniern während des 1. Weltkrieges noch immer leugnet. Das armenische Gebiet lag davor rund um den Ararat, zwischen Vansee und Sevan, teils unter russischer, teils unter osmanischer Herrschaft. Entsprechend bezeichnen die Armenier die Gegend um Van, heute in der Türkei, als Westarmenien. Um die Sache zu verkomplizieren, beanspruchen die Kurden das Gebiet für Kurdistan… Mit der Demokratie steht es in Armenien ähnlich wie in Georgien, die letzte Wahl hatte wohl mehr Unregelmäßigkeiten als Regelmäßigkeiten, eigentlich sollte eine andere Oligarchie an der Macht sein…

In Aserbaidschan ist das alles einfacher, denn dort gibt es einfach keine Opposition. Wir erlebten in Baku einen Feiertag, an dem mit Feuerwerk nichts Geringeres als die messianische Rückkehr von Heydar Aliyev gefeiert wurde. Dieser lenkte seit Ende der 60er Jahre bis zu seinem Tod die Geschicke von Aserbaidschan, erst als Präsident der Sowjetrepublik und lokaler KGB Chef. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR war er erstmal im Exil in Moskau, doch wenig später nahm er die Zügel wieder in die Hand, rettete das im Chaos versinkende Land durch einen Waffenstillstand im Krieg um Karabach und holte ausländische Ölfirmen ins Land. Das verlorene Karabach bleibt allerdings das nationale Trauma (Armenier bestehen hingegen darauf, Karabach sei schon immer armenisch gewesen…). Sein Sohn Ilham Aliyev übernahm das Amt, wuchtig wie ein Walross, komplett mit Schnurrbart. Beide sind in jeder Ecke des Landes auf überdimensionierten Plakaten zu sehen, mit dem breiten Lächeln eines Teppichhändlers. Vermutlich muss man der Dynastie Aliyev zugutehalten, den lachenden Diktator erfunden zu haben. Im Falle Aserbaidschan wird allerdings der nationale Mythos erst so langsam erfunden, das Khanat Shirvan war mehr oder weniger ein Anhängsel von Persien und für Iraner ist Aserbaidschan in erster Linie eine Provinz im Norden des Iran. Aus dieser, aus Ardabil, stammt die Safavid Dynastie, der wir unter anderem die Moscheen von Isfahan zu verdanken haben. Auf diese beruft sich ein Azeri, als er zu mir meint, Aserbaidschan sei einmal ein großes und mächtiges Reich gewesen…

Weiterlesen

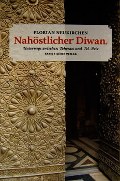

Nahöstlicher Diwan

Unterwegs zwischen Teheran und Tel Aviv

ISBN 978-3-89514-925-2